文學青年呂赫若的音樂生涯(上):尋找迷霧中的台北歌手

今年(2018)4月,客家電視台精心製播的本土時代劇《台北歌手》首度上映,透過改編文學作品結合戲劇演繹,講述上世紀四〇年代台灣小說家呂赫若(1914~1951)從文學創作走向左翼革命的傳奇一生。而片名「台北歌手」的由來,正是當年警備總部的前身台灣省保安司令部,將呂赫若列為匪諜通緝名單上的職業欄代稱。

生番之歌:呂赫若與江文也

劇中由莫子儀飾演的男主角呂赫若,甫一出場便令人驚艷不已,於台北公會堂(今中山堂)的舞台上大展歌喉(幕後代唱者為北藝大的聲樂教授鄧吉龍),演唱日治時期殖民地台灣作曲家江文也(1910~1983)以羅馬拼音模仿原住民語言風格的聲樂作品《生番四歌曲》組曲當中的一首〈搖籃曲〉(作品編號6,日文原曲名〈生番子守唄〉),作為簡國賢(1917~1954)編作《阿里山》一劇的序幕歌曲。

值得玩味的是,有關這一幕的歷史場景,根據《呂赫若日記》1943年2月12日這天記載,呂赫若本人雖然寫道「下午3點去公會堂和『雙葉會』的人彩排《阿里山》,晚上9點開始公演,我也化了妝出場歌唱」等語,然而並未記下演唱的曲目,反倒給予後人留下一些詮釋空間。

據悉,《生番四歌曲》主要包含四首歌曲依序為:〈祭首之宴〉、〈戀慕之歌〉、〈原野上〉、〈搖籃曲〉。1936年夏天,以管弦樂《台灣舞曲》獲頒奧林匹克國際音樂比賽特別獎的江文也首次訪問北京,在航往中國的客船上便率先演唱了這組歌曲的〈祭首之宴〉,其後抵達北京的當晚,他亦隨同俄國作曲家齊爾品(Alexander Tcherepnin,1899~1977)參加化妝舞會,並且打扮成台灣原住民頭目(日文原作「生蕃の首長」)的模樣,由齊爾品擔任鋼琴伴奏,在會場中演唱《生番四歌曲》。此一作品亦曾於1937年在巴黎廣播電台放送播出。

此處,我兀自著迷於《台北歌手》劇裡歌聲魅影的呂赫若,才想起他與江文也之間的高度重疊:他們倆對於文學藝術的精神氣質與時代背景實在是太神似,以致我不自覺開始萌生一股錯亂感,把這兩人顛倒錯置。

首先,呂赫若與江文也的出生年只差四歲,是同一代人。再者,當時的呂、江兩人皆是身為橫跨音樂、文學、演劇等多重才華的「斜槓青年」,畢生糾結於自由戀愛與傳統家庭壓力之間,感情生活豐富。他們早年都是受日本教育,雖非科班出身卻對聲樂演唱有著極高熱忱,亦曾東渡日本東京修習音樂、隨團巡演。江文也早年曾加入「藤原義江歌劇團」,呂赫若則是在「東京寶塚劇場」擔任歌手。外貌同樣也都擁有極高顏值,且又風流倜儻。

再加上他們共同動人的聲樂歌喉:江文也最初兼任哥倫比亞唱片歌手,以男中音角色在日本樂壇成名;呂赫若則是在台灣文學圈內享有「台北第一男高音」美譽,總是在每回演出時引來不少熱情女粉絲,皆可謂當時台灣島內藝文界明星級的「花美男」。

觀看《台北歌手》宛若宿命般的劇情安排,無論是內在個性或外觀氣質都極為相近的呂江兩人,或許在生前從未真正彼此見過面,卻在當時(1943年)於「台北市公會堂」發表的一齣舞台劇《阿里山》演出中有了奇妙的交集,此一緣份,便是來自〈生番子守唄〉(意即搖籃曲)這首江文也的歌。

以文學為職志的左派青年

出身於台中豐原潭子鄉地方大戶人家的呂赫若,自幼即喜愛文學、音樂及戲劇藝術,卻有個聽起來很「台」的本名——呂石堆——但這名字倒是讓他後來在從事革命行動東窗事發,遭國民黨當局拘捕時逃過一劫,那些情治人員一開始都搞不清楚,原來呂石堆就是呂赫若。

日後他取作筆名「赫若」,一是為了期許自己能夠在文學創作領域成為赫赫有名的年輕人(日語漢字的「若」即是年輕的意思),且在「赫」裡的兩個「赤」字象徵他對左派社會主義革命的熱烈嚮往。

早自就讀台中師範學校的學生時代,呂赫若便深受當時社會思潮與農工運動影響,偏好閱讀馬克思主義相關的書籍雜誌,如《中央公論》月刊、山川均的《資本主義的詭計》、河上肇的《貧乏物語》以及幸德秋水的《二十世紀之怪物帝國主義》等。課餘期間,在日籍音樂家磯江清指導下開始接觸鋼琴,並曾在校公開演出鋼琴獨奏。畢業後,持續以聽唱片方式自學聲樂。

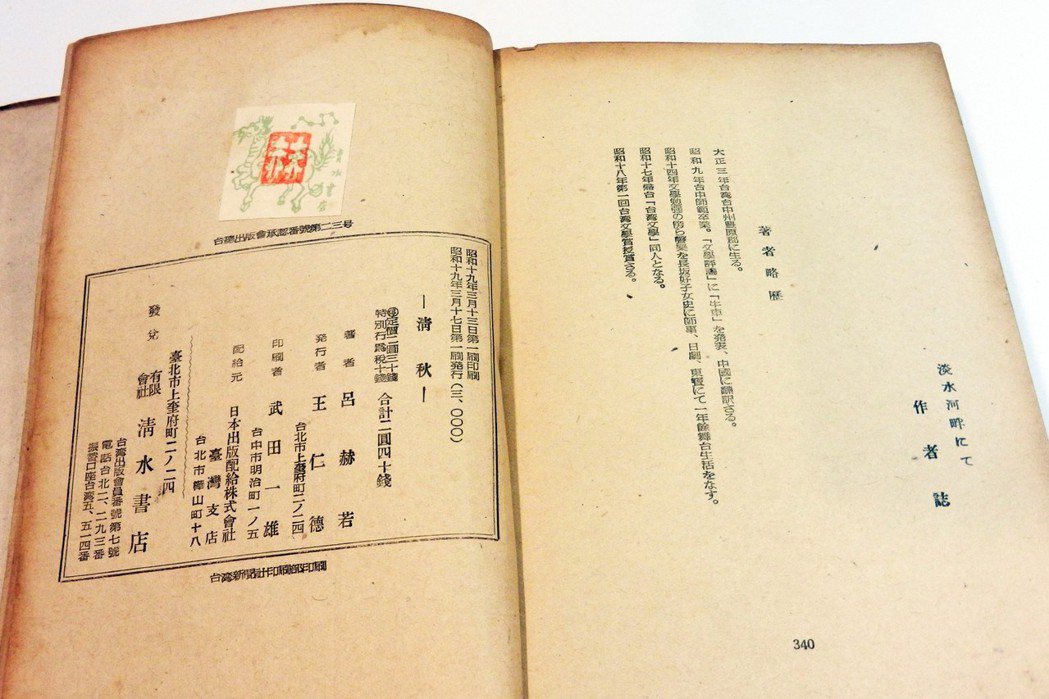

1935年,年方22的呂赫若初試啼聲,在日本《文學評論》發表第一篇小說〈牛車〉,備受日本文壇矚目。翌年(1936)〈牛車〉與楊逵的〈送報伕〉、楊華的〈薄命〉一起入選作家胡風所編譯《朝鮮台灣短篇集——山靈》,成為最早被介紹到中國,也是戰前唯一成功出版個人小說集的台灣作家。後來這本《朝鮮台灣短篇集》一直流傳到戰後初期,深刻影響五〇年代苦於追尋鄉土文學寫實傳統的台灣文藝青年,如尉天驄、陳映真等人。

1940年,任滿公學校義務教職六年,原本無意於教職的呂赫若辭去了工作,隻身負笈前往日本,先後進入下八川圭祐聲樂研究所、東京聲專音樂學校(今昭和音樂大學)聲樂科,並接受長坂好子(1891〜1970,日本著名聲樂家)的個人指導。

同年底,在好友呂泉生的推薦之下考入東京寶塚劇場隸屬的東寶聲樂隊擔任歌手,並隨團在東京「日比谷劇場」、「日本劇場」、「寶塚劇場」各地排練演出《詩人與農夫》、《卡門》等歌劇曲目,前後歷經一年多的舞台生活。閒暇期間持續寫作劇本與小說,常至附近的日比谷電影劇場以及神保町舊書街看電影、買書。

觀看他這段期間的生活陳述,舉凡時興的法國、德國、日本影片,以及尋訪《戲劇作法》、《易卜生集》、《近代戲曲集》、《近代劇全集》、《台灣風俗志》、《戲劇社會學》、《歐洲戲劇史》、《戲劇的本質》等各種文藝著作,這段貧病交迫仍不斷自習戲劇、文學與聲樂的時光無疑是緊湊而充實的。

活躍於文學界的沙龍男高音

1942年5月,因身體健康欠佳,決定不再粉墨登場,呂赫若搭乘最後一班輪船「富士丸」返台,回到台中潭子老家定居。之後隨即展開另一頁文學與音樂的生涯,先是在台北加入《台灣文學》編輯,並擔任「台灣文藝家協會」小說部理事以及《興南新聞》記者。這段期間經常與張星建、巫永福、楊逵等人齊聚台中「中央書局」寒喧交流,洽談《台灣文學》刊物寫稿相關工作。

在這些聚會宴席當中,呂赫若偶爾也被眾人要求高歌一曲,早年曾與呂氏相互探討音樂藝術的蘇友鵬醫生(他本人也是業餘小提琴家)追憶表示:

當時在台北活躍的兩位聲樂家呂泉生和呂赫若先生……我還是比較喜歡呂赫若先生。因為他的高音,他的volume、他的音量雖然沒有呂泉生那麼宏亮,不過他的音色很美,尤其是高音轉音,這個pianissimo唱的非常好。1

摯友巫永福甚至直誇他的聲樂才華「猶在呂泉生之上」。

平日在家中伏案寫作之餘,呂赫若亦經常搭火車北上,與張文環、黃得時(1907~1999)等人相約在王井泉於台北大稻埕開設的台菜餐廳「山水亭」裡商討劇本、小說等發稿事由,並順道前往新公園的「台北放送局」與蔡香吟擔任現場獨唱的音樂節目,演出曲目包括音樂劇《白鹿》以及歌劇《卡門》。

除此之外,呂赫若與日治時期台灣五大家族之一鹿港辜家之間亦有往來。辜岳甫(1911~1936,辜顯榮長子)常和藝文界接觸,並在家中辦「文學沙龍」,定期邀請藝文界人士一起喝茶、聽古典音樂、討論文學話題。

辜岳甫亡故以後,妻子辜顏碧霞(1914~2000)年方23。年紀輕輕就當了寡婦的她,原本出身自台北三峽的書香門第,寫得一手好文章,在1942年即已出版帶有自傳色彩的日文中篇小說《流》,描述年輕寡母如何在豪門生存,曾引發親族間的震盪,出版後即被族人全部收回,直到1999年重新以中文版問世。

分家以後,辜顏碧霞更堅強撫養三名子女自力更生,生活之餘惟有寄情於文學,也持續推動丈夫生前熱愛的「文學沙龍」。當時甫從日本返台的呂赫若便經常參加這類聚會,還擔任她女兒辜麗卿的家庭鋼琴教師。據說她生性慷慨,只要有作家出書向她募款,她都會解囊相助。

文學青年呂赫若的音樂生涯(下):放棄紙筆,投身武裝革命

▍上篇:

1943年1月,呂赫若進入「興業統制會社」電影公司,工作期間認識了前來面試的荳蔻女子蘇玉蘭,已有家室的呂赫若在日後更上演「金屋藏嬌」的外遇戲碼,並與她育有一男一女。後來呂赫若創作出短篇小說〈玉蘭花〉,在一些大學鄉土課程共同科目中,這篇小說還是學生必讀的文章,內容雖與蘇玉蘭的情事甚無關聯,倒是引發後人不少有意無意的遐想。

同年4月,他與王井泉、張文環、林博秋、簡國賢、呂泉生等人籌組「厚生演劇研究會」,幕後協助團員在台北永樂座公演《閹雞》(張文環原作、林博秋編劇)。同年11月,「台灣音樂奉公會」成立,日本政府以「大政翼贊會情報局」為後援,在各地推動國民全體歌唱的「新台灣音樂運動」。

所謂「國民全體歌唱」乃是選取健全明朗的歌曲作為國民的軍歌,並派遣音樂挺身隊的人才到全國各地擔任歌唱指導,透過歌唱昂揚勞動士氣。對於這種政治化的音樂運動,呂赫若相當嗤之以鼻,在日記中以「荒唐可笑」來為自己的被迫動員留下註腳。

及至1945年8月,日本戰敗,結束在台51年的殖民統治。呂赫若對中華民國政府報以高度期望,繼而加入「三民主義青年團」。1946年1月,爲了鍛鍊中文寫作能力,進入《人民導報》擔任記者。同年8月,應建國中學校長陳文彬之邀,先是在建國中學,繼而到北一女擔任音樂教師。據聞呂氏在音樂課堂上最喜教學生們唱《教我如何不想她》,而這個「她」除了相戀的伊人身影,亦被有心人士暗指為海峽彼岸的赤色中國。

上述有關呂赫若生平際遇的諸般情節,經歷過各個不同時代統治者的變遷更迭,流利轉換於台語、日語、客語口白的多種語境,且透過舞台劇形式不時穿插其小說作品〈藍衣少女〉、〈牛車〉、〈清秋〉、〈冬夜〉、〈暴風雨〉、〈一個獎〉等文學篇章的「劇中劇」橋段,分別由少數幾位演員一人詮釋多角——比如男主角莫子儀必須同時扮帥又演丑,劇中既是英俊的呂赫若、也是口吃的牛車伕——皆在《台北歌手》有著詳實考證以及相當出色的表現。

放棄以紙筆對抗世界

1947年2月,受到二二八事變影響,台灣政局動蕩不安,國民黨當局厲行威權統治,肅殺氣氛瀰漫全台。呂赫若開始深深自責於過去寄託在文學理想,卻也改變不了周遭世界的殘酷現實,因此幾乎處於停筆狀態,但仍積極活躍於台北音樂界。

1947年7月22日,台灣「省交」在中山堂演出貝多芬第九交響曲,呂擔任男高音獨唱;1948年10月,「台灣文化協進會」主辦第二屆「全省音樂比賽大會」,他與呂泉生獲聘為聲樂組評審;同年12月,「台灣省音樂文化研究會」主辦第一屆音樂演奏大會,更與張福興、張彩湘等十餘位本省音樂家參與演出。

我記得當時有許多女同學就像現在的新新人類一樣,一看到他就尖叫,哇!哇!叫著好英俊喔!好帥喔!當時我還小,看到堂姐眼眸閃亮,一副仰慕呂赫若的樣子……」1

他俊俏瀟灑的外表以及悠揚的男高音歌喉,總是在每場演出驚動全場女性觀眾,可說是當時明星級的「少女殺手」。

有趣的是,這位現身於公眾場合翩翩有禮的風流人物,在次子呂芳雄的眼中則是個深愛小孩,但脾氣略顯暴躁的父親,對待原配母親的態度尤為霸道。在《呂赫若日記》裡,甚至還會讀到他偶爾因為心情煩躁,動手打老婆小孩之後感到懊悔的文字紀錄,頗為耐人尋味。類此「毆妻」場景在《台北歌手》影片中亦有驚鴻一瞥的具體呈現,足見該劇組編導與工作人員細心研讀史料的專業程度。

投身武裝革命,被列入黑名單

1948年,呂赫若擔任《光明報》主編,此時他目睹國民黨政權的腐化官僚以及白色恐怖,對於執政當局的不滿之情已是溢於言表,由言論提升至行動,遂轉而積極投入左翼人民解放運動與武力抗爭。

1949年5月,呂變賣家產,在台北開設「大安印刷所」,先是印製音樂家張彩湘(1915〜1991,呂赫若在留日期間結識的好友,也是吳漪曼、陳郁秀的鋼琴老師)編纂的《小學音樂課本》與《世界名曲樂譜》作為掩護,實際上卻是大量印刷《中華人民共和國開國文獻》、《中華人民共和國國歌》、《光明報》、《地下黨員手冊》等文件。

「呂赫若匪諜案」爆發後,張彩湘因此被株連入獄,遭警備總部拘押達一個月之久。後來經父親張福興(1888~1954,為台灣第一位留學日本的音樂家)四處奔走,並由當時師範學院院長劉真出面具保,始得獲釋。歷劫歸來的張彩湘從此對於政治與社會議題噤若寒蟬,畢生不再過問世俗之事,專心投入音樂教育工作。

1949年8月,《光明報》被指為共產黨的地下刊物,主編呂赫若被列入緝捕黑名單,局面一時風聲鶴唳,正打算東渡日本避難。於是,他以赴日旅遊的說詞,簽下借據並以地契與大安印刷所抵押,向辜顏碧霞商借2000元,使她因此受到牽連。次年以「資匪」罪名遭判刑五年,名下高砂鐵工廠、東勢糖廠、住屋及土地等家產全部被沒收。家業「高砂鐵工廠」甚至還被保密局充作收押人犯的「保密局北所」,早年與蘇玉蘭(呂赫若的非婚女友)曾是高中同學的受難者林至潔,和辜顏碧霞兩人均被囚禁於此。

據傳,逃亡失敗的呂赫若於1951年躲入台北縣石碇附近的「鹿窟武裝基地」中,不幸遭深山毒蛇侵咬身亡。另有一說是被鹿窟的共黨份子槍殺,亦或早已逃往島外(其中一說是逃到沖繩)。但都無從證實,50年來下落成謎,成了台灣文學史上的一宗懸案。

1952年12月29日凌晨,軍警包圍鹿窟山區,逮捕被疑為中共支持的武裝基地成員之村民,至3月3日為止。前後近四個月,牽連者達200多人。經判決死刑者35人,有期徒刑者百人,史稱「鹿窟事件」。

小結:為自由而殉道

綜觀《台北歌手》全劇,在故事將近尾聲之處,導演藉由元配林雪絨的口白:

每個人都說,我老公多英俊,多有才華,但那都是呂赫若,不是我認識十幾年的呂石堆。……誰把那個文學家、音樂家,那個我不認識的呂赫若搶走都沒關係,至少這個呂石堆還是我的。

道出了浪子情懷的呂赫若一生汲汲追尋自由,深陷爱情的甜美並嚮往革命理想的烏托邦,卻苦於時代的混亂與傳統社會的煎逼。最後不得不拋妻棄子,採取武裝行動跟整個國家體制對抗,致使無可避免地陷入了殉道的悲劇。

現實中,長相俊美、浪漫多才的男人總有相對不堪的另一面,這便是人性的複雜及多樣。儘管現實殘酷,但或許更該慶幸的是,我們仍保有對過去歷史的告解與想像的能力。

- 引自沈曼雯整理,〈呂赫若文學座談會〉一文,收錄於1997年聯合文學出版《呂赫若作品研究》。

沒有留言:

張貼留言

注意:只有此網誌的成員可以留言。