讀周作人《知堂回想錄》的北大人,想應該看看書前部分。

領頭字

尼

解形

《說文》:“尼,從後近之。从尸,匕聲。

近來時有研究周作人的文章刊出,範圍多以一九四五年周氏入獄為下限,其實此後周氏還有一個晚期,時間在一九四九——一九六七年。這段時間不短,著作也不少。生前出版者有《魯迅的故家》、《魯迅小說中的人物》和《魯迅的青年時代》,身後則有《知堂回想錄》、《周曹通信集》和《周作人晚年手札一百封》問世。近來岳麓書社印行陳子善編《知堂集外文·<亦報>隨筆》、《知堂集外文·四九年以後》二冊,收周氏此期零散文章近千篇,約百萬字。周氏這一時期著作在思想上和藝術上很少受時世影響,還是地道的“周作人特色”,所以不應為文學史家和文學評論家所忽視。在思想上與此前一脈相承,仍以“常識”為其核心,多道及他人所不道者;在藝術上則更進一步,可謂臻於極境了。可惜向來選本從不收入一二。陳君編這兩本書,也許竟可為研究周氏乃至現當代文學開一新領域。或者說這些文字因為種種原因,於周氏生前無甚社會影響,誠然,但不得因此便忽略了它。說到陳君編的兩本書,亦不無缺憾:第一,周氏本來編有一本“木片集”,是這一時期所作散文的自選集,雖未出版,究竟編得了,如今拆碎而統稱為“集外文”,於著者未免欠尊重;第二,《<亦報>隨筆》與“四九年以後”的區分沒有多少道理可講;第三,兩書之外,還有遺漏,如周氏為所譯《枕草子》寫的《關於清少納言》一文(載外國文學出版社《日本古代隨筆選》中),又,張菊香編《周作人年譜》所收之周氏所作遺囑,這裡也不見收入。

補白

止庵

星期日文學‧《知堂回想錄》手稿本:衣沾不足惜,但使願無違 一個甲子的出版故事2021/4/11

【明報專訊】知堂老人——周作人(一八八五至一九六七)在晚年時,應身處香港的曹聚仁之邀,寫成三十八萬字的回憶錄——《知堂回想錄》。貴為散文大家,周作人的回憶錄應為文壇瑰寶,但卻礙於周作人的歷史問題,導致《回想錄》的出版、刊載,一波幾折。即使等到周作人逝世之後、一九七○年在香港首次出版,同樣惹來不少問題,是否貼近周作人當初動筆之本意也成疑問。

二○一九年,香港的牛津大學出版社出版了《回想錄》的排印版本,根據周作人三十八萬字的手稿重新修訂,屬周作人研究以至是現代中國文學史上的一大進程。今年牛津再隆重出版《知堂回想錄》的手稿本,完整刊印全書手稿。周作人在戰後因「漢奸」罪名入獄,但自出獄後都留在北京,雖然如此,《知堂回想錄》從當初的約稿、後來的出版,到現在牛津版的排印本和手稿本,這書都跟香港密不可分。本版有幸邀得牛津大學出版社學術及普及出版部總編輯林道群先生,詳談《知堂回想錄》的出版故事。

林:林道群 然:亞然

然:一般讀者對於周作人這個名字,知道的可能只有幾件事。第一個認識,大概知道周作人就是魯迅周樹人的弟弟,而周作人和魯迅的關係後來破裂了;第二個認識是周作人「漢奸」的罪名,因為周作人曾經在抗戰期間參加華北偽政府,抗戰結束後給國民政府以「漢奸」罪名拘捕判刑;第三個認識,周作人是現代散文大家,像胡適就說過「到現在值得一看的,只有周作人的東西了」,又或是讀董橋的文章,董生也常常提到周作人,對周作人的文章推崇備至。這幾件事,對周作人的生命和寫作,帶來什麼影響、什麼限制?

林:時至今日,一般讀者還愛讀周作人散文,可見他的確非同一般。他散文寫得好,早見於一九二幾年的《自己的園地》、《雨天的書》等散文集,畢竟周氏兄弟成名於一百年前了,新文學時期魯迅周作人一出手已是數一數二的人物,當年郁達夫就說中國現代散文的成績,魯迅周作人最豐富最偉大。

到了一九四九年後,人在美國的胡適還一再跟陳之藩說,值得一看的只有周作人了。你說的沒錯,一九二三年兩兄弟失和、抗日時期一九三九年周作人加入汪政權成為落水文人,的確至今仍然未有公論。比其兄長,知堂老人長壽得多,壽則多辱,一九六七年終究沒能熬過「文革」。而今作者過身逾五十年,著作版權開放,這幾年他的書有各種各樣的版本,說周作人是現代散文大家,一點都不為過,他近三十本散文集至今讀來仍津津有味。差不多十年前上海人民出版社出版過《周作人譯文全集》十一卷,洋洋大觀,他翻譯希臘日本文學,成就非凡,不遜色於他的創作。牛津前年先整理出版《知堂回想錄》排校本,現在又印行手稿本,卻是因為特別的因緣。

連載出版一波三折

然:牛津大學出版社在二○一九年出版了七百多頁的排印本,到最近再出版了完整的手稿本。實際上,《知堂回想錄》在一九六二年寫完,而周作人亦在一九六七年文革的時候逝世。在周作人去世之後,《回想錄》要等到一九七○年的時候,才在香港由三育圖書公司出版。周作人寫回憶錄,最初是由香港的曹聚仁約稿所促成,亦曾經希望在羅孚所編、香港的《新晚報》上連載,以為周作人提供稿費。但無論是《回想錄》的連載、出版等,都好像一波三折,最大的原因是什麼?

林:《知堂回想錄》是周作人最後也可以說最重要的一部書,成書和出版的確是一個傳奇,尤其這是一個前前後後都發生在香港的故事,甚至時至今天,在我們今次的訪談中,依然有重要的新材料可以一說。

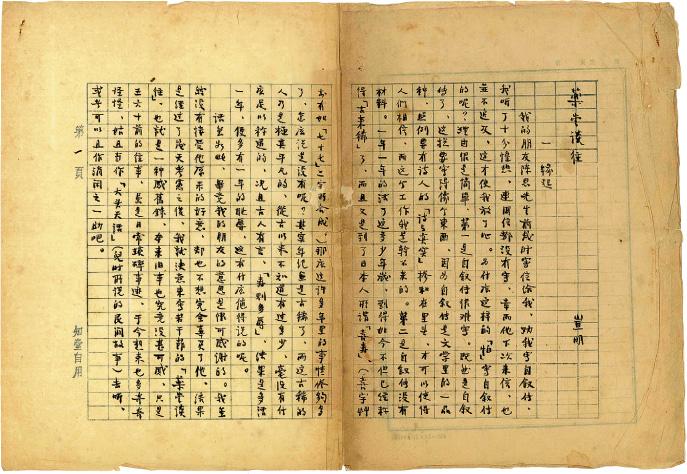

出版《回想錄》手稿本肯定有助周作人研究。事實上,書剛剛印好,我已接到研究周氏兄弟幾十年的中大榮休教授陳勝長老師短訊說,「藥堂談往」手稿的出版解決了困擾他多年的問題。手稿原題「藥堂談往」,全稿用毛筆一直寫到最後第五六三頁,仍然叫「藥堂談往」,署名「豈明」,分四卷二百零七篇。牛津這次封面上特別保留了「藥堂談往」這個原題。

說起來《回想錄》的傳奇故事,最早披露出來應該是一九八七年香港出版的朱魯大《近代名人逸聞》一書,有關《回想錄》在《新晚報》連載一個月被腰斬、《南洋商報》連載十個月、《海光文藝》連載未成、《朝日新聞》日譯出版未果、三育初版一面世隨即全面回收、聽濤初版、三育再版等等,多年來經各方面的補充和發酵,最翔實的,可參見牛津版所附曹景行根據父輩曹聚仁留存材料整理的文章,這次手稿本所附周作人長孫周吉宜提供的材料也同樣彌足珍貴。

「藥堂談往」到「知堂回想錄」

然:從手稿本裏看到,周作人的書名是「藥堂談往」,為何最後卻不以此作書名?

林:書名「知堂回想錄」而不用「藥堂談往」,的確需要說明一下,牛津手稿本所附周吉宜文章,作了很詳細的解說。知堂老人在「藥堂談往」這個書名下寫了兩年,每寫幾頁,便給香港寄去。與至今未公開的周作人日記對照可知,著者在手稿右上角寫有書名「藥堂談往」的,便是每次郵寄稿件去香港時的首頁。

其間曹聚仁一再建議改書名為「回憶錄」,直到就要完成全稿時,老人才說:「此稿擬或易名『知堂回想錄』,抑或仍舊,請代一酌定之。」意思是說未來書名可以改為「知堂回想錄」,但保持原名「藥堂談往」仍是自己的意願,現存資料中未見曹聚仁關於書名的直接答覆,但此後雙方信件中,知堂老人的確不再用「藥堂談往」而改稱「回想錄」,而曹先生仍一直稱以「回憶錄」——周吉宜認為僅剩的這一字之差,對雙方似乎仍然很重要。牛津手稿版可以做的是,把「藥堂談往」作為小題,用作者同意的「知堂回想錄」作為正式書名。

然:當時無論是報紙上連載的計劃,抑或是在三育出版社出版,稿件的目的地都是香港。這些手稿,當年從北京是如何寄到香港?

林:這個問題有點意思。如前所說,知堂老人寫作時以為香港報紙急於連載,隨寫隨寄便於報社發稿,這樣也可及時得到稿費。每寄新稿都會在新稿右上角題寫一次「藥堂談往」,改用新稿紙(全書用了五種不同的稿紙),每頁字數有變也會簡單說明。我數了,總共寄了八十八次稿。我說的香港因緣見效,這些送稿都藉當年《大公報》駐北京的辦事處轉送,否則怕沒那麼幸運稿件能全部順利寄到香港。

周作人無緣見證付梓

然:周作人從完稿到逝世的一刻,文章是否都未曾以任何形式出版過?

林:人在香港的曹聚仁跟知堂老人約寫回憶錄,寫了很多信,一九六○年老人終於同意動筆,你看到這部毛筆手稿不能不驚訝,三十八萬字的蠅頭小楷啊,寫足兩年到一九六二年底,的確仍然一字也發表不出來。一九六四年《新晚報》終於開始連載,也只維持一個月即被腰斬中止,羅孚寫過一篇〈回想《知堂回想錄》〉記述與此相關的事。那時文革已愈來愈近,老人應該無緣見過鉛字印刷版報紙。到了一九七○年《回想錄》終於在香港出版,是時知堂老人已辭世三年,意料不及的是書一面世,又受到北京的壓力。

《知堂回想錄》上下兩冊一九七○年五月由香港三育圖書文具公司初版,因為書前「原件複製」了一封四頁紙的周作人致曹聚仁的信札,觸犯了政治禁忌,書一面世被迫全面回收,撕下該信後重新裝訂,後來分別有三育單卷本、聽濤出版社兩卷本流傳於世。後來《周曹通信集》重新編入被撕毁的信,前年牛津排校本也據此重新刊出該信。

今天我受周吉宜所託在此要糾正說明的是:曹聚仁當年的「原件複製」信札並非原件複製。事關早年的影相製版技術有限,其中第三頁第一行還不幸的被製版手民把「也想不出有這樣的人。」裁成「也想不出有這樣的,」,因為標點符號留着,只裁去逗號前面的一個字,研究者一直都未注意到。

手稿三遇貴人保管六十年

然:二○一九年出版的牛津排印本,和早期三育版有什麼分別?重要性在哪裏?

林:牛津版《回想錄》和三育版的區別,可參見書中附錄曹景行、周吉宜、校勘者五度諸位幾篇說明文章。長話短說,曹聚仁當年收到《回想錄》手稿後,從一開始就想保留手稿的完整乾淨,每一頁都花錢找人抄寫才送去排版。雖然曹先生親自承擔校對,但因年事已大,「年老衰殘,精神不濟,伏案校對,腹痛如割」。也就是說,主要是校勘者校訂了不少排校的錯別字。當然畢竟過了幾十年,周作人研究在這些年的確有不少新的發現,牛津版書前附錄的幾十張圖片、書末附錄周作人寫於一九四九年的一封長信、許寶騤的題詞等等,這些都是當年三育版不可能有的重要文獻資料。

然:《回想錄》由寫成到現在二○二一年,手稿本才能出版。整部書三十幾萬字,這麼大部頭能夠有完整的手稿,是否很罕見?當初能夠保留下來的原因是什麼?即然保留了,為何中間又要隔這麼長的時間才能面世?

林:《知堂回想錄》不止是一部文學作品,更是一部很有歷史價值的文獻。六十年來,三遇貴人的悉心呵護,無驚無險。相比於《回想錄》於一九七○年五月由香港三育圖書公司初版的艱辛曲折,而今得以回到香港得以原貌面世,算是功德圓滿。

當年《回想錄》既已面世,曹聚仁得以放下十年牽掛後,把手稿交託給《新晚報》老總羅孚保存,其後羅孚被羈留北京十年,劫後餘生,回到香港,保存手稿二十五年後,一九九三年決定把手稿捐贈給中國現代文學館。時光荏苒,而今又過了三十個寒暑,在周吉宜和中國現代文學館的協助下,《回想錄》全部手稿,現在都回到香港,完整無缺的原色刊印出來了。

曹、羅兩位老先生,悉心保存手稿,可以看作是老一輩人的互相信任和愛護,相信直至到羅先生捐出手稿,他們都沒有想過手稿有公開出版的今日。九十年代後,既然手稿已歸中國現代文學館館藏,周作人研究始終因為「落水」這個歷史問題,跟魯迅研究的待遇差天共地,若不是周作人後人的努力,以及香港這一塊特別行政區,也許還要再等更長的時間。

然:最後,想問一下牛津版的手稿本和排印本,兩本書的封面,都有一幅小畫,你為什麼偏愛這幅小畫?

林:這好像是一個小秘密,或者說是隱藏的一個語碼。這幅小畫三育版已經印在封面上,我一直覺得好奇,有回讀《周曹通信集》,忘了是一集還是二集,發現這畫原來是知堂老人自己畫在信箋上的,如獲至寶,遂沿用印在牛津排校版和手稿本封面上。周吉宜說牛津的版本最貼近著者的本意,除了正體字豎排,盡量保存了曹聚仁羅孚等先生的努力,也許也包括了這些微小的執著。

整理•亞然

圖•牛津大學出版社

美術•劉若基

編輯•關曉陽

關於《知堂回想錄》的故事 - 許禮平

《知堂回想錄》手稿(作者提供圖片)

羅孚說過,「《知堂回想錄》是周作人一生中最後的一部著作」。但書由完稿到連載再到出版,中間頗多波折,後來終得在港出版,其間羅孚及曹聚仁都居功至偉。但羅孚卻謙讓以為功屬曹氏,說:「周作人晚年的一些著譯能在香港發表、出書,都是曹聚仁之功。」

羅孚還指出:《知堂回想錄》是曹聚仁建議的。是「有一次曹聚仁談起他這個想法」,羅孚認為「這是個好主意,可以在香港《新晚報》的副刊上連載。」於是曹聚仁寫信給周作人。羅更說:「在周作人看來,這是《新晚報》向他拉稿,儘管也可以這樣說,但說得準確些,拉稿的其實是曹聚仁,因為立意和寫信的都是他。」(見羅孚《回想〈知堂回想錄〉》)

《知堂回想錄》是由一九六〇年十二月開筆,直至一九六二年十一月脫稿,再到《新晚報》刊登時,已是一九六四年的八月了。羅孚後來說:「是我還有顧慮,怕他這些儘管是回憶錄的文章依然屬於陽春雪,不為晚報的一般讀者所接受;另一個原因是要看看他對敵偽時期的一段歷史是如何交代的。後來見他基本上是留下了一段空白,這才放了心。」

即使是如此惴惴然的小心謹慎,但《回想錄》在連載個多月之後,仍給腰斬了。羅孚的交代只是:「我是奉命行事」。

內情局外人難盡悉,只知曹聚仁曾去信安慰周作人:「聚仁因為和京中最高層有往來,還可以做得主,所以要把這件事弄完成來。……可奈這兩年身體太差了,不能回京看看,也不能出遠門。有些話,等我當面說給您吧!」(一九六五年十二月八日)

其實,曹聚仁是以虛言誑老者,此時的曹氏已是「不能回京」了。事緣曹氏所編的《現代中國劇曲影藝集成》,因不肯銷毀書中二三十年代藍蘋在滬、寧影劇界活動資料,因而犯諱。周恩來要保護曹,乃警誡他非得北京許可,不要回國。(見曹藝《現代東方一但丁──陪伴先兄南行記事》)。

形勢令知堂老人無奈,曹聚仁也為羅孚解釋「腰斬」之事,說:「對羅兄不要錯怪,因為他也只能執行京中的政策,不能自己作主的。」(一九六六年十一月廿五日)

其實,《知堂回想錄》被腰斬之後,羅孚仍未放棄,初擬轉在《海光文藝》上擇要刊載。但文革風暴波及香港,《海光文藝》也夭折了。未幾,更遺憾的是知堂老人也在折磨中死去。後來,是曹聚仁說項得在新加坡《南洋商報》副刊《商餘》上連載,那已是知堂老人逝去的第二個年頭了。

曹氏又安排《南洋商報》將稿酬直接匯至三育圖書文具公司,用以解決回想錄的排版及印刷費用,乃令該書能在一九七〇年五月出版。曹氏在回想錄的「校讀小記」坦言:「這部《知堂回想錄》,先後碰到了種種挫折,終於和世人相見了。此稿付印時,知堂老人尚在人世,而今老人逝世已三年餘,能夠印行問世,我也可慰故人於地下了。」

其實此時的曹聚仁正處於貧病交迫的淒涼晚境,曹氏以病弱之軀,親負校對之責,「伏案校對,腹痛如割」。書出版後兩年,曹氏也在澳門病逝了。

再說此書出版後,也有些波折。因書前編置有周作人的幾封信,其中一封犯了當時的忌諱。羅氏勸曹氏刪去,免招麻煩。所以書雖出版了,卻莫名其妙的要「收回」,要撕毀犯忌的信頁,重裝封面,出版社也換成曹氏「聽濤出版社」的名義。

曹氏在校讀小記說:「此刻看了全書,我相信大家一定會承認這麽好的回憶錄,如若埋沒了不與世人相見,我怎麽對得住千百年後的社會文化界?可惜,那位對老人作主觀批評的人,已不及見這本書了。我呢,只求心之所安,替老人出了版,知我罪我,我都不管了。」

曹氏雖非中共黨員,但自承是同路人。曹氏仍為此書的出版,向費彝民、羅孚報備。「彝民、承勳二兄:關於《知堂回想錄》的刊行,我個人負完全責任,如有錯誤,我個人願受任何處分,決無怨言。」「我並不居功,也不辭責。我先後校了三回,內容絕無反動之點,而且都是第一手史料,值得保留下來。」字裏行間,隱約顯示出曹氏是在為羅孚開脫。

三育版《回想錄》雖得曹氏三校,但老眼昏花,仍訛錯諸多。說到訛錯,還有以下一個重要因素。

在上世紀六十年代香港報紙多用活版印刷,排字工人執字排版,都是五指黑墨,故有「黑手黨」之稱。當稿件發到字房,為求速度,往往一紙剪成幾條,由各工人分紙執字,那供執字的原稿,在校對之後,即使不「五馬分屍」,也已模糊難看了。

由於羅孚愛惜知堂手澤,於是不惜工本,請人錄副,使能用抄本發排。此事曹聚仁在致周作人信中也有透露:「非有人抄副本不行,羅兄要保留原稿的。抄副本得花一筆錢的。」(一九六六年十一月廿五日)因此之故,知堂手稿便能保存下來。

但稿件抄錄也同時會增加訛錯(這是三育版錯字多的一個原因)。在回想錄初版之後,曹聚仁便將整套原稿轉交羅孚保存,說:「兄可留作紀念,三五十年後,也許將是一份有價值的文物呢。」

羅孚費心費力保存的這部《知堂回想錄》手稿,在北京軟禁十年之後,回港即檢出,托人帶到北京,捐獻給「中國現代文學館」。

在《知堂回想錄》成書半個世紀之後,牛津大學出版社又為該書出版,那是以知堂老人原稿重新排校,並附錄一些過去不常見的文獻資料,對研究知堂老人生平謗譽事功,至關重要。

許禮平

共4幅

共4幅

沒有留言:

張貼留言

注意:只有此網誌的成員可以留言。