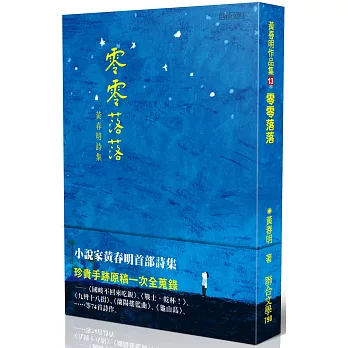

零零落落

作者: 黃春明 追蹤作者 新功能介紹

出版社:聯合文學 訂閱出版社新書快訊 新功能介紹

出版日期:2022/05/09

語言:繁體中文

內容簡介

小說家黃春明首部詩集

珍貴手跡原稿一次全蒐錄

──〈國峻不回來吃飯〉、〈戰士,乾杯!〉、〈九彎十八拐〉、

〈蘭陽搖籃曲〉、〈龜山島〉……等74首詩作。

小孩的想像力,大人的鄉愁;

零零落落的詩,星散而美麗。

寫小說的黃春明始終暗戀著詩。

小說家自述:「我的第一本詩集沒有什麼中心思想,沒有共同的主題。……裡面的詩,不管長短,它們有如天上的星星,有亮的,有淡淡的,有近有遠,各自獨立。所以看起來就是零零落落,如是之故,自打自招,把這本詩集的書名叫做:零零落落。」

作者介紹

作者簡介

黃春明

臺灣宜蘭人。曾任小學教師、記者、廣告企劃、導演等職。近年專事寫作。曾獲吳三連文學獎、國家文藝獎、時報文學獎、東元獎、噶瑪蘭獎及行政院文化獎、總統文化獎等。現為《九彎十八拐》雜誌發行人、黃大魚兒童劇團團長。著有小說《看海的日子》、《兒子的大玩偶》、《莎喲娜啦.再見》、《放生》、《沒有時刻的月臺》、《跟著寶貝兒走》、《秀琴,這個愛笑的女孩》等;散文《等待一朵花的名字》、《九彎十八拐》、《大便老師》、《毛毛有話》;文學漫畫《王善壽與牛進》;童話繪本《小駝背》、《我是貓也》、《短鼻象》、《愛吃糖的皇帝》、《小麻雀.稻草人》等。

目錄

自序

仰望著

因為我是小孩

我要當大鳥

説一聲早

一群小星星的秘密

四季

停電

放風箏真有趣

夜幕

澆水

熱帶魚和蝴蝶

我家天天都在開畫展

給小樟樹的話

現代哪吒

有一個小孩

月夜的喜劇

回鄉下探病

我有恐龍多好

原來如此

茄子

釣魚

黑夜

我是風

原來如此

父親慢走

蘭陽搖籃曲

龜山島

濁水溪

菅芒花

帶父親回家

一把老剪刀

九彎十八拐

有兩種宜蘭人

買鹽

國峻不回來吃飯

悵然大物

記得昨日

一則無聊得要死的故事

冷氣團

男人與女人的對話

我是台灣人

有一粒種子叫做「蘭博」

我家的五月

深沉的嘆息——致楊儒門

詩人把詩寫在大地上

致台東人

蘇花公路

車禍

尋魂啟事

那一位老人需要博愛座

相約武昌街

杯中人

酒,久唉!

與屍共舞

掉落滿地的秒針

人造春天

單行道

煞風景

傾聽

飄飄而落

戰士,乾杯!

騎馬舉刀的民族英雄

無病呻吟

寂寞的我

春天

影子

一條絕句

一位在加護病房的老人

逢石記

圓與直的對話

紅燈下

伊

一對早起的老伴

天回天

和蕭蕭一起玩現代詩

收回

序

自序

本詩集訂名「零零落落」,其實是怕人指指點點挨批,只好先不打自招。

台灣詩壇詩人眾多,名詩人有如中央山脈的稜峰,頂天立地讓人敬仰。過去我除了寫一點小説之外,也很想寫一點詩。其實在年輕的時候,所謂的文藝年齡,在閲讀方面欣賞新詩,創作上也試圖碰碰。但是出過詩集的同事,說我的詩太白了,不像詩。太白了?確實是太白了,像寫小說。看來看去,唉!總覺得跟不上人家。可能自己懂得文詞字眼不夠,不容易寫得像大部分詩人的詩句,深入幽美境地,而停佇平白原地踏步。不信邪的自己,往後又認識了幾位辦詩刊的大詩人,説我的詩倒是有點趣味,可惜太白了;還是老話。受到這般的指教之後,我只好回去抱我的小說。詩嘛,只有暗戀了。

人的情字,是一根無形的絲;對了,就是一般人説的情絲,只要你不放棄,或是剪斷,情絲自然綿綿牽引不斷。有一天,小孩子從學校帶回來的一份舊《國語日報》,我隨便拿起來翻翻,觸及林良老師的童詩時,眼睛一亮,我看到寫得太白了的詩句,我寫詩的心又活起來了;我和詩算是有緣分。我試著用小孩的想像世界;説真的,小孩的想像空間,不但比成人大,無限的大,大到什麼都可能。我即刻就想到某個月夜,我帶剛學會走路的么兒,在地面上踩著影子玩。累了,他停下來仰頭看月亮,想了想,他終於知道月亮和影子有關係。小孩有點激動,他説月亮會跟著他走!我故作糊塗表示懷疑。這時剛好有一棟房子就在我們前頭,我要他過去這棟房子的另一頭看看,如果你在那一頭看到月亮,我才相信月亮會跟著你走。他搖搖巔跛跑到那一頭,他抬頭,好像被嚇著了似的指著天上叫:

「爸爸!月亮在這裏等我。」

我走過去,裝著驚異問他,月亮為什麼會跟著你走?他稍微想了一下,説月亮是他的朋友。我裝傻裝到底,問他月亮怎麼可能是你的朋友?

「因為我給他星星、給他白雲啊!」

就以他一起賞月的遊戲經驗,我寫了敢拿出來的一首詩〈因為我是小孩〉:

我站在地上

月亮掛在天上

我走

月亮也跟著我走

我停

月亮也跟著我停

我退一步

月亮也跟著我退一步

你知道為什麼嗎?

因為我是月亮的朋友

我給他星星

我給他白雲

我多多少少終於有點信心,當詩興來潮,舉筆弄墨,乘寫短篇小說的關係,認識各報副刊編輯先生小姐,自然就拿出太白了的拙作詩篇請教他們,恰好他們都是頂頂有名的詩人。我把我的詩混在書信中討教時,聯副,人間都把我太白的詩刊登出來,不信再試,雖然沒有百發百中,大部分都面世了,信心百出。有一次,投了一首詩給悶了一陣子;那是龍年一過迎蛇年,我寫了一首〈一條絶句〉:

相對於龍

蛇是一條絶句

冰潔、精鍊、現代

死不添足

而龍

你説呢?

因為我把冰潔的潔字,寫成契約的契字。陳義芝先生他沒退稿也沒刊登。有一次同往花蓮東華大學的途中,他很客氣的問及冰契是什麼意思?看他有多客氣,他相信詩人用詞遣字,一定有詩人的看法,但他只懷疑自己解不開冰契的意思。看,我多有福氣,遇到好老師,之後我興趣一來就寫詩。

至於詩集的書名,為什麼叫做「零零落落」?

我們做為詩的讀者,我們拜讀詩人大作的詩集,都有他的主題,他的中心思想,集子裡面的詩隨著詩人的思想哲理,有系統地一首一首,燦燦爛爛地展開。我的詩集,也是第一本的詩集,我沒有什麼中心思想,沒有共同的主題。借個比喻,我詩集裡面的詩,不管長短,它們有如天上的星星,有亮的,有淡淡的,有近有遠,各自獨立。所以看起來就是零零落落,如是之故,自打自招,把這本詩集的書名叫做:「零零落落」。末尾還得向陳義芝、楊澤致最高的敬意,也請零零落落的讀者朋友多多指教。

老朽春明 致敬

試閱

跟著寶貝兒走

作者: 黃春明 新功能介紹

出版社:聯合文學

出版日期:2019/09/30

語言:繁體中文

內容簡介

2019年台灣文壇大代誌──

黃春明:「我回來寫小說了。」

郭長根是一名私娼寮的保鑣兼跑腿,經常魚肉自家小姐。某日,又要霸王硬上弓,卻反被一刀剪去「寶貝兒」。他人生陷入愁雲慘霧時,意外接受「移鵰接枝」的器官捐贈,重獲「寶貝兒」的他有如從地獄到天堂,反倒自己下海成了牛郎,並受到貴婦們熱烈追捧。恩客們好康逗相報,使得長根聲名大噪,卻也引起各方角頭勢力覬覦,介入搶人。於是一場「性趴藝術活動」全台巡迴熱烈開跑,就在肉欲橫流,金錢滿溢之際,逐漸演變成一齣瘋狂失控的黑色悲喜劇……

黃春明睽違多年後重返小說創作,一出手便以突破性的風格與尺度,幽默俚俗、生猛妙趣地描繪日常不敢言說的性事,在嬉謔笑鬧中精準捕捉了社會現象。這部小說觸碰了器官移植的道德難題,性別權力的翻轉顛覆,媒體暴力的亂象,文創生態的嘲諷,貧富差距拉大的平行時空中,富二代著迷超跑呼嘯而過……此間種種都在黃春明筆下無所遁形,並賦予深切的質疑與思索,仍舊充滿著悲憫的情懷。

作者介紹

作者簡介

黃春明

臺灣宜蘭人。曾任小學教師、記者、廣告企劃、導演等職。近年除仍專事寫作,更致力於歌仔戲及兒童劇的編導。曾獲吳三連文學獎、國家文藝獎、時報文學獎、東元獎、噶瑪蘭獎及行政院文化獎、總統文化獎等。現為《九彎十八拐》雜誌發行人、黃大魚兒童劇團團長。著有小說《看海的日子》、《兒子的大玩偶》、《莎喲娜啦.再見》、《放生》、《沒有時刻的月臺》等;散文《等待一朵花的名字》、《九彎十八拐》、《大便老師》;童話繪本《小駝背》、《我是貓也》、《短鼻象》、《愛吃糖的皇帝》、《小麻雀.稻草人》等。

支持黃春明

【春明的文】

早前,有關色情也好,情色也罷,其觀念或是行為,是非常封建保守的。哪像今天,在大眾傳媒浸透之下,全都公然曝光了。以八十五歲的我來說,從以前貧困的農業社會,逐步跟著走進今天的太空、核能,什麼奈米、數位啦,到手機成為全球化的時代,我都耳聞目睹,體驗到有關色情方面的變化。有時候年輕人也會勸我,說要跟上時代;我也知道,不然就落伍。可是這次寫的《跟著寶貝兒走》,其中牽涉到不少桃色和色情的情節,讓人乍看之下,我不知道現在的人的看法,我自己就天人交戰不休;寫也不得,棄也可惜。這也使我深深體會到,我自己至少有兩世代的我,存活在我的心裡。其中封建的我自咎不該;現在的我,只好搬出種種實例和理由,抵擋根深柢固的閉塞觀念:說《金瓶梅詞話》黃不黃?它在文學院裡被肯定為文學經典之一。再者拿英國的D.H.勞倫斯的《查泰萊夫人的情人》來說,書中夫人和園丁的性愛,有十三次之多;一九二七年出書即刻遭禁,但沒幾年不但開禁,還被歸類為世界名著。當然我不敢將拙作跟他們相比,只是借彼舉例類比而已。再說,拿今天台灣的文學雜誌來翻翻,現在的年輕作家,男男女女,在他們的作品中,描述到性愛是那麼稀鬆平常。而我現在跟他們活在同一時空,那些罣礙,不止沒有必要,還是落伍的。主要的問題是,不可為色情寫色情,多少要呈現社會的某些面向,讓讀者思考。只有這樣,才沒有違背我過去的創作理念。

「老不修!」這是一句罵人的話,是罵年紀較大的男人。但是說它是一句罵話,在過去台灣罵人髒話、粗話、渾話一大堆裡面,「老不修」一語,跟其他比起來,它算是一句恥笑或是警告罷了。那是針對年紀較大了的男人,他在言語上觸犯了有關性方面的禁忌,被輕聲指責,或是一語笑罵而已。

三字經的國罵,經常由街頭巷尾躍進耳朵的鼓膜,或爭吵成為電視新聞時,早就見怪不怪了。然而「老不修」一語,好像隨著農業時代消失了。難怪令現在的年輕人,為此感到陌生。

「老不修」這句恥笑的辱罵,為什麼悄然逝去了聲影?簡單來說;農業社會與現在比起來,是非常閉鎖封建的時代。特別是有關男女的情事,包括言語,都有其約定俗成的規矩。在這些規矩裡面,女性被拘束得更為嚴謹。例如從罵話來看;男人罵男人、男人罵女人、女人罵女人、女人罵男人、大人罵小孩、小孩罵大人,都有很大的差別的。就以男人互罵來說,從「幹」字的一個單音,到三字經,甚至五字、七字、九、十一、十三個字都以奇數為句;唯有奇數收尾才有力,並且所有語句都跟性侵有關。已經記不太清楚,在年少時,曾經做了一點記錄,男人罵男人就有一百多句。男人罵女人,一樣不堪入耳的,也不下一百句。反過來,女人罵男人的罵話,三十句不到,但跟性都扯不到關係,大多是詛咒或是不吉利的話語。例如「路旁屍」、「歹心烏魯肚,要死初一十五」、「五雷擊頂」、「死沒人哭」、「畜生」、「禽獸」、「狗養的」之類。

在農業社會,族群或是同鄉同村的人口很少移動,不是相識就是面善;往好的去看就是親和,也因為大家熟悉了之後,自然就產生互為制約的功能。為了面子關係,不敢在熟人面前做壞事,說髒話。在異鄉,在陌生人面前就似乎牽扯不到面子。當時被指為小偷,倒不是那麼嚴重。如果被認定是性侵,性擾騷的話,那整個面子就掃地。也因為如此,當時除了男人的言語之外,行為上性犯罪的人少而又少。時而有男人開黃腔,那也是在一處沒有外人,又是輩分相差不大的地方,當著講笑話釋放自己對性的壓抑。

我念初中的時候,常跑去對面同學的家找他大哥鬼混,最愛聽他開黃腔說渾話。有一次,他開黃腔說了一則渾話。在場的人沒有一個不笑;我抱著肚子大笑不停,實在太好笑,它渾得教我現在也不好意思說出來。朋友的大哥看我笑成這樣,他急著問我:「你以前沒聽過?」「沒有。」他不信。他說那是我爸爸說給他聽的。真的,到我長大成人,我父親從來不曾給我開過黃腔,說過渾話。可見那時候的保守。

有一回,我和爺爺看我們鄉下的子弟戲。那時所有的演員全是男人,其中有旦角,也是男人反串。他們的台詞就像平劇,聽不懂。那次演的是《羅通掃北》,漢將把契丹女將的槍撥落掉地,他放下自己的雙槌,緊緊抱住女將在舞台上直打轉。就這樣,台下的男觀眾看得十分開心,爺爺也樂得笑個不停,口水也流出來了。我實在看不出有什麼好笑。問爺爺。爺爺看著仍然在打轉的戲說:「你沒看到?番兵女將被羅通的釘子釘著了。」小學生的我還是不懂。後來我稍長大了,每年的迎神賽會,那一團子弟班,仍然演《羅通掃北》那一段的折子戲,就可以贏得觀眾的喜愛。可見當時男女的關係,是保守到只要跟性扯到關係,就令男人感到刺激,而更加好奇。

四、五十年前,台北前站下車,走出車站向右走入店家的走廊,直到生生皮鞋店,右轉走進延平北路,不越過平交道的這一段,總是會有幾個年輕人來回故意跟男人擦肩,並小聲問你:「要不要?」需要的話帶到某角落,拿出一疊祼女的黑白照片,由客人挑選。生意不錯,只有台北市有。外地人買了幾張回去之後,在朋友之間當寶炫耀。

再過來,就是黑貓歌舞團的大腿舞;一排一、二十個僅穿三角褲和奶罩的小姐,往後串手成排,隨著嘉禾舞曲,左左右右,四拍子一音節就抬腿一次。全場只有男性觀眾,他們有椅子不坐,儘量站在舞台的邊沿,擠不到前面的,緊貼前者的背後。舞女一步一步跨左,跨到盡頭,再由左一步一步跨到右。有趣的是,觀眾的頭很有秩序地跟著舞女的舞動。音樂一開始,台下的頭就跟著舞者的移動,轉過來,轉過去,離遠的人除了偏頭,最後連身體也隨著傾斜。這樣隨著音樂和舞女的舉腿,整座爆滿的人頭就像海浪,一波一波地湧動。更有趣的是,竟有天才,不一下子就替嘉禾舞曲套入台語的歌詞,只要唱一次,就沒人不會唱。歌詞的意思是:「我的三角褲就讓你看。」但是它是用日語和台語混在一起唱的:「哇答息諾,三角褲嘛,給,你,看!」就這樣,男人男孩子們,特別是休假的阿兵哥們,都會High到不行。對了,那是六十年代,我在三重埔的戲院觀賞過這類的舞蹈。再來就是,整個城市跑透透的牛肉場,編一些黃色笑話的短劇,連主持人和唱歌男歌手都可以向女藝人、女歌手,以雙關語大吃她們的豆腐,營造了高票房。這使得黑道介入搶人,動武的事情也常發生。後來電視台將他們延攬到綜藝節目,歷久不衰,因為一般人平時不便談性,看看牛肉場,看看綜藝節目總算可以填補他們的遺憾。

一提到六十年代,那時台灣的農業社會開始崩解;農村的年輕人,開始往都市,特別是台北,或是往勞力密集的加工區的衛星城鄉外移。台灣的人口結構,因而大幅改變;都市人口年輕化,農村的人口高齡化。在這種情形下,就以婚姻來說,讓老年人甚感不安,甚至憤怒的是,他們對男女雙方,跟他們家人都不相識,也沒媒婆攢掇牽緣,年輕人就憑自己做決定?真是豈有此理!但罵歸罵,男女在異鄉互看順眼,也就跟好萊塢電影學習,談起戀愛,相擁接吻。沒想到上千年的傳統文化,很快地就被年輕人翻轉過去。我們在上中學的時候,同學因為談戀愛被記過,寫給女同學的信,被訓導主任貼在學校的公布欄。曾幾何時,那都不算什麼了。今天,男女同學的大學生,要同居就同居,有避孕藥,有套子,朋友要劈腿就劈腿,這些男女關係,都成為現今約定俗成的平常事了。

古板的以前,有關性行為被約束得很緊,說的比做簡單多多,所以開黃腔說些黃色笑話解解悶。舉個較為接近現代的一則來說:在韓戰的時候,美國野戰醫院的傷兵中,有一位士兵頭頂的正前方,被炮彈的爆片削去一片頭皮。同時有一位女護士,中彈傷亡。野戰醫院的醫生,將護士的陰毛,移植到士兵的頭上。醫生特別吩咐:這位阿兵哥醒來之後,絕對不可以告訴他,說頭皮怎麼來的。不出醫生所料,阿兵哥醒過來之後,一直問身邊走過的醫療人員,他的頭皮怎麼來?他問了差不多一個月,最後有一位護士被纏得鬆了口,說出由來。他高興的說:難怪,摸起來怪舒服的。隔一個晚上,第二天一早阿兵哥竟然死了。因為腰椎部分的脊椎骨,往背後折斷了。為什麼?賣個關,讓自己想出答案才有意思。

不過開黃腔說黃色笑話,或是看A片,已經沒有以前熱門,時代確實在變,變得很快。想跟上時代的老人,在後頭越追越拉得遠。八十五歲的我就有這種情形,要不然我就不必要花力氣,花時間,想方設法,攢去說服那個怕人笑他「老不修」的我。

真不好意思,完全是為了消除自己的矛盾心理,自言自語瞎掰一些話,來當我的新作《跟著寶貝兒走》的序言,其實叫作戲言還差不多。抱歉,請多多指教。

沒有留言:

張貼留言