傲然卓立舊王孫——尉天驄回憶毓老師

傳統文化和國學精髓的傳播平台;在這裡,感受國學之美。

很多人談起對毓老的印象,都說他是非常嚴肅的,但是在我的回憶裡,他卻是那麼一位溫煦的老人。有人稱他為舊王孫,目之為沒落的一代,他卻在歷史的烽火中一直燃燒自己,傲然地以心靈貴族的身份,盡一個國民應盡的責任。

毓老在2011年的3月20曰逝世了,享壽106歲。

他逝世之後,在報上讀到一些門生懷念他的文章,也引起我對他的回憶。

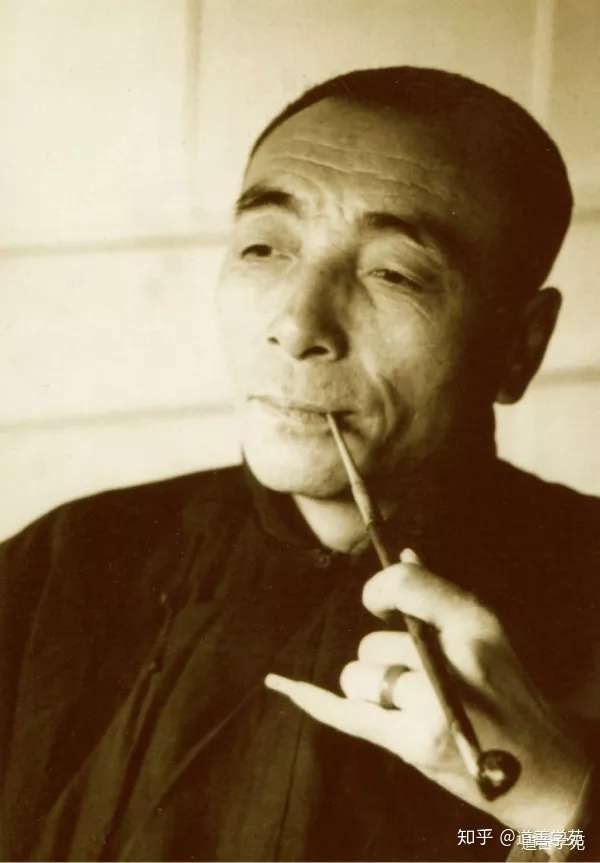

大約是1957年,我和姑父(任卓宣)、姑母(尉素秋)住在中和。有一天,家中來了兩位客人,年齡都在五十歲左右。一位是出家人,操湖南口音,一位個子瘦長,兩眼炯炯有神,一口北京口音,較之一般的國語更讓人感到溫厚。他手中握著一支像旱煙桿的細短棍,上面嵌著閃亮的綠玉,給我很深的印象。晚上吃飯的時候,姑母對我說,那位和尚是台北市松山寺的住持道安法師,另一位名叫劉毓鋆,是前清禮親王的後人,原名愛新覺羅·毓鋆,日本扶植溥儀成立“滿洲國”後,跟著溥儀去了東北,因為政治上的問題,目前改用現在的名字。這一次他們前來拜訪,是特地來道謝的。因為幾個月以前,報上刊登了康有為的一位夫人,帶著孫子淪落在台北一條陋巷之中,處境艱苦。我姑父認為康的一生,不管政治立場如何,大部分的心血都是貢獻給國家的,於是就在報上發起募捐,親自要求國名黨當局機構予以贊助。最後,不但解決了他們的生活問題,還經由張其昀先生的厚意,把康有為的孫子康保延安置到文化大學工讀。毓鋆曾受教於康有為,故此專程前來。

大約過了兩三個月之後,他們兩位又來了,我姑父和他們也談得頗為投機。後來我才知道他們為紀念已故的慈航法師,要在汐止創立一所慈航中學,由道安出任董事長,邀請我姑父出任董事。這以後我姑父和他們便不時地有所往來。有一次毓鋆還親自送來他的義子的結婚帖子。帖子是他親自製作的,完全是當年皇家的格式。

此後,我因為畢業、當兵、就業、結婚,就沒有再見到毓鋆。

1970年,我已經在政大任教,住在台北市的寧波西街,每天都在南門市場門口搭乘校車。有一次,在乘車的地方見到一位嚴肅的老人,身體碩健,留著長長的鬍子,一身長袍馬褂,手裡拿著黃綢的包袱。我一打聽,才知道他就是毓鋆,那一年應邀在政大哲學系任教,他的包袱裡所帶的都是皇室珍藏的線裝書。幾年不見,幾乎認不出他來。於是我就向他自我介紹,恭敬地稱之為毓老。他聽了以後非常高興,說了一些恭維我姑父、姑母的話。接著親切地說:“以後乘車的時候早點來!”校車到了,他一面上車,一面說:“咱們坐到最後面去,好講話。”從此我們每個星期便有了一次非常隨意的談話。下車後,我邀他先去教授休息室小坐,他立即拒絕,說:“你們這間學校的教員,很多都是黨棍子,特別是東北籍的,他們大概都認識我,我也認識他們,彼此是什麼貨色,大家也心裡有數,不見面還好,見了面都會感到難堪。”於是我就陪他走到教室,站在外面等候學生。

有一次,跟他談到他當年在“滿洲國”的處境,他很平緩地說:“一個朝代要覆亡,皇族的人就必然要承擔它的悲痛,即使要下火坑,也要坦然面對,要不然就是不肖的子孫。'滿洲國'是日本多年來設計下來的政策和陷阱,那是滅亡中國的第一步,東北人的這股命運當時是沒有辦法逃脫得了的,溥儀被迫出任'滿洲國'的皇帝,當然是傀儡。但是這傀儡處理得當,也可以有一些緩衝作用,我是皇族的一份子,有逃脫不了的重擔壓在身上,即使要看人臉色,在刺刀下過活,為了祖先發祥的那塊土地,也不能不去。有人說我是漢奸,我絕不理會。在那樣翻雲覆雨的年頭,誰在幹什麼,誰心中有什麼打算,彼此都心裡明白。”

他在政大講授的是中國思想方面的課。他隨身攜帶的都是幾本經書,我向他請教,孔、孟之外,他最欽佩的思想家是哪一位?他立即回答是王船山。我因為跟他熟了,講話也很隨意。當他說起王船山時,我就立即反應說:“他可是反滿的啊!”毓老回應的卻是:“就時代來說,他的反滿是對的。那時節,王船山不反滿就不配是王船山。那是民族大義,也是做人的根本。他最了不起的地方,是經由整個國家民族的腐爛、衰敗、滅亡,徹底作文化的全面反省。他晚年躲在湖南鄉下的悲痛,比王陽明的'居夷思困'還要深刻。我認為今天大學的歷史教學只要帶領學生老老實實地讀兩部書就夠了。一部是司馬光的《資治通鑑》,一部是王船山的《讀通鑑論》,再加上他的《宋論》,兩兩對讀,就可以獲得最深刻的啟發。”

他這樣一說,我就接著問他在王船山之外,他最佩服的是哪一位?他說:“曾國藩。”我說:“是不是他平定了洪楊之亂,保住了清朝的江山?”他說:“如果從這方面來評定曾國藩,那是膚淺的,而且也沒有意義。洪楊之亂造成中國農村的大破壞,那才是中國最大的致命傷。曾國藩之了不起,在於他創立了知識分子從政的風範。中國的官場每到一定的階段,就必然產生因循苟且、徇私舞弊、瞞上欺下、官官相護的現象,管他滿人、漢人,只要執政久了,都是一樣。一個好好的讀書人,一進入官場,不上十年,就一定變質,而官場之奸詐就必然帶動民間風氣的敗壞。曾國藩知道這些,也懂得如何應付現實,但他帶領一批人物總盡量守住一定的做人做事的分寸,不為己甚。”

在聊天的時候,有一次他忽然問我:“你在學校教的是什麼課?”我回答說:“我年紀輕,學養不夠,只能帶著學生讀中國的舊小說。”這引起他的興趣,他說:“小說也可以讀出興趣,讀透了,真可以見出人情世故中的微妙。看小說,也要看人的程度和修養,拿《紅樓夢》來說,一般人只陶醉在男女談情說愛、飲酒作詩的情節之中;經過人生歷練的人,就會體會出其中的悲苦和辛酸。曹雪芹的家族是早期歸屬滿族的漢人,他們家族的處境,不是一般人能夠了解的。”

聽他這樣一說,我就開始壯大膽子,跟他談起《金瓶梅》來。我問:“《金瓶梅》故事的時代背景是北宋,它的作者是明代中葉以後的人,這是不是表明它的作者在藉著北宋來影射明代社會的腐爛?”毓老說:“一點不錯。明代的社會在中葉以後開始衰敗,在農村是《水滸》的景象,小市鎮是《金瓶梅》的景象。”我問他:“如果拿《金瓶梅》中的西門慶跟今天台灣的某些人物作比,您認為有多大的差別?”此話一出,他就兩眼發亮地說:“西門慶嗎?咱們眼前的那些名人能比得上他嗎?”他略停一下,接著說:“要是西門慶活在今天,就他的所作所為,準能當選'好人好事'。”

我驚訝地反應說:“那怎麼可能呢?”

他說:“西門慶雖然是個不像樣的人,但他做任何事都還有他的分寸。他喜歡女人,也還按著規矩把她們娶進家門,不會像今天那些有頭有臉的人,一面要把自己打扮成正人君子,另一方面卻男盜女娼,無所不為。西門慶是個小人,但他也修橋鋪路,不時周濟別人。這就說明那個社會雖然衰敗,卻還沒有爛到底。所以明朝亡了,仍然有那麼多人為國殉難,顯現出人的風骨。今天,今天啊……”他這樣說著的時候,並不悲憤,冷靜得倒像是老吏斷獄。

他也不時地會談到日常生活的瑣事。他說自己愛吃麵食,我就邀他選一個日子請他去一家北方小館便餐,他一口回絕了。他說:“今天大家都習慣吃水餃,但大多做得不夠地道。水餃不只是要講究拌餡,更重要的是和麵的功夫,那樣吃起來才有風味。現代人吃東西只是滿足口腹之欲,藉此誇耀自家的富貴,完全不懂得飲食也是一種精神享受。”我問他是不是也親自下過廚房,他說沒有,烹調之事,聽多了就自然知道。他說:“我家兒媳婦做的麵食最地道,我好幾次想邀請任先生、任夫人到我家小坐,一想怕耽擱他們的時間,就一直沒有提出來。”

我要請他去觀賞京戲,他也推辭掉。他說自己是聽梅蘭芳長大的,一聽到別人的戲,總覺不大對味。他一再說:梅蘭芳的戲才真是藝術,每一個聲音,不管高低,也不管緩慢、激昂,都帶給人一種境界。即使是同一齣戲,每一次重聽都有不同的感動,哪像後來的人只在戲台上比賽嗓子。他說,聲韻,聲韻,這“韻”才是最重要的;同樣去叫一個人的名字,心情不同,讓人感受到的就有溫柔、生硬不同。

聽他這樣談說藝術,我就止不住向他問起溥老爺子。溥老爺子就是溥心畬老先生,他是當代的國畫大師,也是前清的皇族,那時正在台灣師範大學任教,溥老爺子是學生對他的尊稱。

毓老說:“溥老爺子是個爛好人,純淨得不得了,除了畫畫,什麼也不會,太太死了,丫頭扶正,就成天欺侮他,多年的皇族生活,讓她學會裝腔作勢。溥老爺子平日吃也吃不好,賣畫還要經過她的同意。別人不好勸說,只有我可以當面罵他,我對他說:'咱們先朝怎麼能夠不亡?皇族中淨出了你我這樣的貨色。'這樣數落他,旁邊的人沒有一個敢吭聲。”

我問:“他的夫人也沒有表示?”他說:“她哪裡算得上夫人?場面見多了,就以為自己不得了。她的身世我一清二楚,我一去,她就恭恭敬敬地行禮奉茶。我身子一偏,正眼也不瞧她。”

我說:“您怎麼還這樣守著老規矩呢?”

他說:“我是故意做給她看的,要她知道皇族裡還有人在,同時也為溥老爺子壯壯膽。”

毓老在政大的授課,以經學為主,特別看重《易經》和《禮記》。有一次跟他談到一般人對《易經》的看法是:莫測高深。他不嫌我的莽撞,反而很有耐心地為我做了一番有關《易經》的淺近談話。他說:“易是什麼?就是變化。世界上的一切事物都是在變化中發展,我們生命中的一切也無時不在變化之中。有的變好,有的變壞,所以一說到變化就有三種問題被提了出來:第一為何變化?第二個是怎麼樣變?第三個是變成什麼樣子?除此之外,還有一個最重要的問題,那就是在千變萬化之中,有沒有永恆不變的東西?”

為了怕我不懂,他還舉了一些例子,非常明白易解,又為了要我好好學習,下一次見面,他帶來一本《易經來注圖解》送我,對我解釋說,他讀《易經》,受明代來知德的啟發最多。其原因便在於,來氏《易》不僅有著貫通的思想體系,更由於他的解說(特別是他所作的圖解)通暢明白,毫不故弄玄虛。

為此,毓老特別向我指出,活在世界上,人們常會思考一個問題:世界的種種現像是怎樣形成的?中國人認為是“陰”“陽”兩種基本的力量在推動。古人的太極圖就是在這方面的說明。接下去便是思考它們如何運作。但是,一般讀《易經》的人,雖然知道宇宙間的事物都是由陰、陽兩種力量推動的,卻往往認定它們是彼此對立的。這會產生誤解。今天大陸上的一些人用唯物辯論法來解釋《易經》,就因為如此而有了很大的偏差。事實上,陰、陽兩股力量是互相作用、互相協助、互相影響的。陰盛陽必衰,陽盛陰必衰,這是事實的呈現。二者保持著平衡和和諧,才能促進好的發展。天道是如此的,人道也應該如此的。

他還告訴我要記著一個基本的道理,陰和陽都不是孤立的。書上說得很明白:“孤陰孤陽不生。”即使小至個人,不管男女,任何事物也都是陰中有陽、陽中有陰,二者調和好了,融合好了,才能產生“和”的作用,連日常生活也是“家和萬事興”的。所以書上才說“致中和,天地位焉,萬物育焉”。宋代大儒張載對《易經》有兩個重要說明:第一,陰陽之間沒有相剋,只有調和;第二,懂得《易》的人,絕不用來卜卦。《易》是不講鬥爭的,說“鬥爭是事物發展的動力”,根本是大錯特錯。

他老先生興致來了,就把拳頭握了起來,對我說:“假定這個拳頭是個圓形球,光線從東面照過來,朝東的一面便是亮的,朝西的一面便是暗的;光線的位置一變,圓球上的亮和暗也跟著變。所以在一般畫的太極圖上,為表示這種陰、陽的相互關係,便把它們畫成兩隻魚那樣,分成黑白兩半。每一半上都有一個圓點,看上去像似兩隻眼睛。”

我說:“那不就像韓國國旗上的圖案嗎?”

他說:“正是。但是那兩片黑白看上去是靜止的,實際上它們永遠是互相消長,不斷在變動的。如果我們把世間的一切想成圓球,從白的這邊鑽一個洞,穿過去,再從黑的那一面穿出來,為了這種運作保持穩定,不就應該有一個軸嗎?不然,怎麼樣保持他們的平衡?如此推想下去,世間的任何事物的運作中,不也應該有一個軸嗎?”

我又問他:“這個'軸'指的是什麼?”

他說:“這才是需要我們用心體會的地方。宇宙是一個大圓球,應該有一個'軸'維繫他的運作。把這形像畫出來不就是'中'(中)的原型嗎?中道的'中'就是這個道理,中庸的'中'也是這個道理。中庸的'庸'是'用'的意思,它在告訴人,每一事物都有它的理則,來氏《易》就把它稱為'理'。這個'理'說起來很抽象,讓人捉摸不定,等你真正懂了,就知道那是永恆不變的真實。而一般儒家則認定這個主軸就是孔子所說的'仁';也就是說,仁是世間事物發展的原動力,也是萬事萬物的根本。孔子說:'人而不仁,如禮何?'就是這個道理。一切事物都是由此類推的。不仁就是麻木,一事無成,等於生命的死亡。”

他教我回去把來氏《易》中描寫太極圖的《美圓歌》背熟,說是透過世間的種種現象去慢慢體會,仔細歸納,便會一步步認識了宇宙生成的道理。而且像下結論那樣對我說:“活在世上,如不能在紛紛擾擾中識得一條大道,就只能糊里糊塗地混它一輩子,和牛馬何異!”那首歌是這樣的:

我有一丸,黑白相和,

雖是兩分,還是一個,

大之莫載,小之莫破,

無始無終,無右無左。

他還怕我不懂,就提醒我說:那個“丸”指的是一種對“仁”的認知,就是一般人所說的“存仁”;黑白指的就是陰陽,陰陽平衡和諧,就會帶給人正面的發展。

經過這一番提示以後,我向他請教一個問題:假如我們把善與惡也沿用陰陽相對的關係來說明,是不是善與惡也是應該相對存在的,沒有惡也就表示不出善。毓老師:“惡”與“不惡”是相對的,它們相互作用,相互調和,就把它們提升到高一層次,這才叫作“善”。善是一種完成,它是絕對的,不能與惡並存。這番簡單的談話,便把我從多年的善惡相對論的迷惘中跳脫出來,有了新的理解。

在與毓老談話時,我曾經鬧過一個笑話。當毓老師握著拳頭把它形容為一個圓球狀時,我竟然以科學的理解向他提問道:“您以圓球的轉動來解釋陰陽的消長變化,真是非常的明白。但是《周易》的時代,難為人們已經知道地球是圓的嗎?”

毓老笑了說:“你真是中了自然科學的毒。中國人觀念中的'圓'不能用實證科學來解釋。它指的是一種心靈的領會,一切都是朝著圓滿來發展的。和諧了,平衡了,也就是一種圓滿的完成。陰陽和諧了,生命也就必然平實和紮實。”

毓老在政大教了一年,就決定不再繼續了。他說:今天的學生大都缺少文史的常識,教思想方面的課只能做到國文課認字解句的地步。他的體力不能應付這樣的場面。而更重要的是,今天的人普遍地只是在生活的瑣碎中忙碌著,從來不去思考深一層的意義。

過了一段日子,就得知他在家中舉行私人教學,我有好幾位朋友和學生也經常去他家上課。我那一段日子裡正忙著文學雜誌的工作,被一些瑣事纏身,沒有再去拜見毓老,只經常拜託自己的學生傳達我的關懷。他也託他們帶給我兩大本新印的慈恩本來知德的《周易傳注》,是他主持的天德黌社的用書,要我好好閱讀。

很多人談起對毓老的印象,都說他是非常嚴肅的,但是在我的回憶裡,他卻是那麼一位溫煦的老人。他一生就是這樣不停地勸人努力向學,樹立人的根基,自己很少享受過休閒的生活。有人稱他為舊王孫,目之為沒落的一代,他卻在歷史的烽火中一直燃燒自己,傲然地以心靈貴族的身分,盡一個國民應盡的責任。我雖然與他過從不久,但從他幾次的言談中,卻深切地感受到他那“知其不可而為之”的悲苦和內心難以言說的寂寞。謹以此文,誠懇地作為我對他遲來的悼念。

(原載《文訊》315期,2012年1月)作者:尉天驄

發佈於2019-03-20

沒有留言:

張貼留言